彦根警察署の車庫証明は行政書士寺村事務所へ

彦根市・多賀町・甲良町・豊郷町の車庫証明申請代行

報酬は、6,600円(税込)の低料金設定で、お客様のご負担を軽減

車両や申請者の情報をいただければすべての書類の作成が可能!

また、彦根警察署(彦根市のみ)の

軽自動車車庫届出に対応しています

滋賀県彦根市高宮町1388-14

電話 0749-21-33317

info@office-teramura.com

具体的な業務内容

彦根警察署への申請書類の提出、受領、発送作業まで代行します。

また、書類の提出、受領、発送のみならず、書類の作成も実施いたします。書類を一から作成することもなく、必要な情報をいただければ、申請書や図面等、すべての書類の作成が可能です。

お客様は、書類の作成に悩むことなく、また、ご自身で警察署に出向く必要がないため、貴重な時間と労力を節約できます。

基本報酬はこちら

当事務所への報酬は、6,600円(税込)です

この料金は、すでに書類が完成しており、警察署に提出、受領、指定先への発送作業を含む料金となっています。

実費として、滋賀県警察の場合、2,250円の証明手数料が必要となります。

また、別途、送料が必要で、特に指定がない場合は、ヤマト運輸の宅急便コンパクトを使用し、720円をご請求いたします。(滋賀県より比較的近距離の場合で、遠距離は若干割高となります)

ただし、レターパックを同封していただいたり、あるいは、着払い宅配便をご指定していいただければ、当事務所から送料をご請求することはございません。

発送方法、発送先については、ご指示どおりとさせていただきます。発送先は、ご依頼主様限定などのこだわりはありませんので、「車庫証明が交付された後は、こちらの行政書士事務所に送付して欲しい!」とのご要望はよろこんで承ります。

各種オプションは料金はこちら

申請書(届出書)作成、記入等オプション

2,200円(税込)

なお、車台番号未定の場合における交付時の車台番号の記入、警察署名、申請日付の記入は無料で当事務所が記入します。(逆に言えば、申請日は記入しないでください。結局は、訂正となります。)

ただし、判明しているにもかかわらず、車名、型式、車台番号、長さ・幅・高さ、本拠の位置、保管場所、申請者名が未記載の場合は、当事務所で申請書を作成し直すため、2,200円のオプション料金が必要となります。

例として、申請者のみ記入の申請書を送付し、他が空欄の状態で、車検証を元に作成して欲しい旨のご要望には、申請書を作成し直すため、別途、当該オプション料金が必要となります。

所在図・配置図作成オプション

3,300円(税込)

ただし、現地調査を含む場合は、相当分の料金が必要です。

使用承諾書等の取得代行オプション

3,300円(税込)から

ただし、不動産会社等の承諾書発行手数料が必要な場合は実費分。また、その他経費が必要な場合は、かかる実費分が必要です。

当事務所は自動車登録業務は行いません

当事務所は自動車の登録業務を、令和7年6月より実施しないことといたしましたので、車庫証明書類を、ご依頼主様に返送することももちろん可能ですが、滋賀県守山市の運輸支局近くの行政書士事務所(登録・丁種封印対応)へ送付することもご検討いただくことで、登録業務までスムーズな処理が可能となっております。

なお、当事務所以外の、行政書士事務所に送付することによる、中間経費的なものは一切不要でございます。

また、「どこの行政書士事務所が運輸支局に近くて安価なのか?」と、疑問をお持ちの方もいらっしゃいましょうから、当事務所に連絡いただければ、当事務所よりいくつかの行政書士事務所をご紹介させていただきますので、どうぞ、安心して、車庫証明業務のみ、当事務所にご依頼いただきますよう、お願い申し上げます。

車庫証明の詳細・ノウハウはこちらから

以上、車庫証明の概要についてご説明いたしましたが、車庫証明申請書の作成のノウハウなど、より詳しい情報を知りたい方は、以下をご覧ください。

車庫証明申請書の作成の仕方、作成における注意事項等が記載されています。どうぞ、ご自身で作成することで経費節減とスキルアップを目指してください。

当事務所で書類の一括作成も可能です

いわゆる「丸投げ」もおまかせください

また、「よくわからないから、すべてをまかせるので、なんとかして!」というご希望にも対応しています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。お客様とご相談のうえ、すべての作業を、当事務所が行うことが可能です。

当事務所へ送付が、絶対条件ではありません。

作成した申請書等を当事務所に送付いただくことはもちろんOKです

ただ、急ぎの場合や、送料等の節減を考慮するのであれば

メールでPDFファイルとして送ってしまいましょう!

写真やPDFファイル等を送付いただければすべての書類の作成が可能です!

お客様で作成した申請書等の書類を当事務所に送付いただくことはもちろんOKです。

従来よりうけたまわっておりました方式として、お客様で書類を作成し、それをレターパックや宅急便で当事務所へ送付。その後、当事務所が警察署へ出向き、申請書の提出、受領、発送という一連の作業を行うことは、今後も、もちろんよろこんで承ります。

また、それらの書類をPDFでメール送信していただければ、当事務所でプリントアウトして、警察署へ提出することも、もちろん可能でございます。(オプション料金は不要です)

FAXという手もありますが、字が崩れてしまったり、図面の色がはっきりしない場合は、当事務所で作成し直して、提出することも可能です。(オプション料金は必要になる可能性が高いです)

また、例えば、車両の情報(車検証の写し等)、および、申請者の情報(住民票や印鑑証明書等)、また、保管場所の簡易な地図等、申請に必要な情報を、スマホで撮った写真、PDFファイル等をメール等でいただければ、車庫証明申請に必要な書類を一から作成可能ですのでご検討ください。

情報をいただければ、すぐにお見積もりをいたします!

書類一式作成から、提出、受領、指定の場所に送付までの料金は、ケースバイケースで、ここで決まった料金をお知らせすることはできません。

送付いただいた資料を元に、場合によっては、現地調査や、承諾書を不動産会社に取りに行くことも想定に入れるなどのことにより、料金は変わってきます。

人によって違いますが、当事務所への「丸投げ」のおおむね報酬としては 10,000円~12,000円程度 になると思います。

また、これは報酬であり、警察署の証明手数料は、滋賀県内どこの警察署も 2,250円 で統一されており、この金額、および場合によっては送料等の実費が必要になります。

Googleマップやヤフー地図で確認可能かどうか等々、条件によって報酬はまちまちなので、詳細は、当事務所までご相談ください。

もちろん、ご自身で作成することも可能です

下のバーから自分でやるためのノウハウをご覧ください

軽自動車の車庫証明はどうするのかなとお考えの方へ

下のバーから軽自動車の車庫証明をご確認ください

申請から受領までの流れと注意事項

警察署に車庫証明申請書を提出いたしますと、簡易的な書面審査が行われます。

駐車場の収容台数オーバーにご注意ください!

申請された保管場所に、過去の申請の際に申請許可された台数が、今回申請時において、保管可能台数をこえていないか。(例えば、保管場所には2台が保管可能で、すでに2台が保管場所として登録されているのに、今回の申請が、3台目になっているなど。)

駐車場の土地所有者名義にご注意ください!

前回、申請人本人、または、そのご家族が申請された場合、過去に出された、車庫証明申請書の際に提出された、「自認書」または、「保管場所使用承諾書」の土地所有者(管理者)の住所氏名が、前回申請時と違っていた場合など、土地所有者(管理者)に間違いがないかなど、その説明が必要となります。

よくあることですが、自分の親の土地であるにもかかわらず、子供の申請者が「自認書」として、自分の土地であるということで提出すると、「前回は、○○さんが所有者になっているが、変更になったその理由は?」などと、聞かれることがあります。この場合、「前回の土地所有者は、すでに亡くなっている」などの説明が必要ですし、あるいは、子供が自認書で出したが、それは間違いで、実は、自分じゃなくて親の土地だったので、親の承諾書が必要だったということもよくございます。

土地所有者(管理者)に関しては、ご自身でもよくわかっていない人も多いので、よくわからない場合は、家族などに聞いて、間違いないように「自認書」または、「使用承諾書」を提出するようにしましょう。

これらがクリアされれば、正式受理(土地所有者に関しては後日報告、差し替えでもOK)となり、通常、翌日に保管場所の現地確認が行われ、特に問題がなければ、翌日、警察署内での決裁となり、最終的に署長印を押印された、車庫証明書(自動車保管場所証明書)が交付されます。

受付票に記載の交付予定日以前の交付は可能か?

交付可能状態になったからといって、警察署から連絡は来ませんので、もし、交付予定日より早く交付して欲しいご希望がある場合は、直接、交通課、車庫証明担当の方に電話して聞くことも可能です。もし、交付可能状態になっていれば、受付票に記載の交付予定日より早く、交付可能となっておりますので、お急ぎの方は、試しに電話で確認してみましょう。(特に問題がなければ、中2~3営業日程度で交付される場合が多いです。)

お客様へのメッセージ

行政書士寺村事務所は、自動車の登録に伴う、車庫証明の専門家です。面倒な、書類作成や提出、受け取りなど、なかなかお時間がとれないお客様のために、まずはお気軽にご連絡ください。連絡方法として、お電話、QRコードからのLINE、メール、FAXにて対応しています。

車庫証明をご自身でやられる方へ

行政書士に依頼しなくても自分でやれば経費節減に!

車庫証明は、自動車の各種登録(新規登録、移転登録、変更登録)をする場合に必要なもので、事前に保管場所を管轄する警察署に、「この自動車は、保管場所が確保されいる」ということを証明してもらわなければ、登録ができません。(自動車の保管場所の確保等に関する法律)

具体的には、

- 現在、有効な車検証のない新車や中古車を購入し、新たにに登録する場合 → (新規登録)

- 次回車検までの有効期限がある中古車を、他人、または店舗から購入した場合 → (移転登録)

- 引っ越しなどで、自宅住所、および保管場所に変更がある場合 → (変更登録)

軽自動車(後述、地域によっては車庫証明ではなく車庫届出が必要)や、普通車でも営業車(緑ナンバーのバスやトラック)以外の自動車で、上記に該当する登録をする場合に、必要な書類として車庫証明書(自動車保管場所証明書)が必要です。

車庫証明は自動車の各種登録に必須の条件で、行政書士寺村事務所は車庫証明の専門家で、ご依頼いただければ、あなたに変わってすべての業務を行います。ただし楽ちんではありますが、楽ちんな分だけ、費用がかかります。

専門家にまかせる必要はありません

車庫証明の業務は、専門家にまかせなきゃいけない、ということはありません。また、それほど難しいものでもないので、ユーザーご自身でできないものでは決してありません。

必要な書類をそろえて、あとは、管轄する警察署に「証明申請」と「証明書受領」(平日の別日に2回)をするだけですので、平日の昼間に時間を持てる方(家族も含め)、あるいは、平日の昼間に時間のとれる方で、少しでも経費を削りたいと思った方は、次の説明文を読んで、ご自身でやられるのもいいかと思います。

「よしっ!やってみよう!」と思った方は、ぜひご自身でやってみましょう!それがあなたのスキルアップにもつながります。

必要な書類は3種類

車庫証明を申請するために必要な書類は、次の3種類です。

- 自動車保管場所証明申請書

- 自認書、または、保管場所使用承諾証明書

- 所在図・配置図

以上、3種類です。以下、各書類の書き方について説明します。

申請書様式は、滋賀県警察がホームページで、マイクロソフトの「エクセル」で提供されています。ダウンロードして記入、印刷すれば簡単です。

滋賀県警察 車庫証明関連ファイルダウンロード ← ここをクリック!

自動車保管場所証明申請書の記入例

まずは車庫証明の表紙とも言うべき、自動車保管場所証明申請書です。最終的には、この書類下部に自動車保管場所証明書として「警察署長印」が押印され交付されます。

新車を除き、中古車であれば、車検証(中古新規であれば、登録識別情報等通知書か予備検査証)に記載の事項を、そのまま記載する必要があります。

次に掲げる、1~4は、自動車の概要を記載するもので、これは使用者や保管場所が変更になったとしても変わることはありませんので、そのまま記載しましょう。

- 車名

車検証の記載どおりに記入します。「プリウス」や「クラウン」は、車名ではありませんのでご注意ください。 - 型式

「かたしき」と呼びます。車検証に記載の型式を正確に記載しましょう。 - 車台番号

都道府県が提供している様式によっても違いますが、滋賀県警が提供しているエクセルファイルでは、車台番号にアルファベットがある場合は、その下に「✔」を入れる必要があります。 - 自動車の大きさ

自動車の「長さ」、「幅」、「高さ」をセンチメートル単位で記載します。メートル単位ではないので注意しましょう。

次に掲げる、5~11は、今回、新たに車庫証明を申請する場所によって違うものです。前の自動車の車検証に記載の事項を書くのではなく、今回申請する自動車に合致した事項を記入しましょう。

- 自動車の使用の本拠の位置

本拠の位置とは自宅の住居表示を記載します。正確に記入するために、住民票や印鑑登録証明書に記載の住所どおりに記入します。ただし、例えば、「123番地4号」と住民票に記載があっても、「123-4」と省略しても大丈夫です。

また、集合住宅で、番地以外に部屋番号がある場合は、部屋番号も併記する必要があり、「123-4 ○○マンション501号」のように記載します。

ただし、住民票の住所にその記載がない場合は記載しないでください。 - 自動車の保管場所の位置

実際に自動車を保管する場所の土地の地番を記載します。自宅敷地内なら本拠の位置と同じになりますが、月極駐車場等で自宅住所と違う場所を保管場所として使用する場合は、その保管場所の住所を正確に記載します。

なお、この本拠の位置と保管場所の距離は、法律で、2キロメートル以内と定められており、2キロメートルを超える保管場所は認められませんのでご注意ください。 - 申請警察署名

保管場所を管轄する警察署名を記載します。

ただし、長浜市には、長浜警察署と木之本警察署。大津市には、大津警察署と大津北警察署がありますので、間違えないようにしましょう。わからない場合は、空白で提出しましょう。警察署から「ここに彦根と書いてください」などと言われてから記入しても大丈夫です。 - 申請日

警察署に申請する日を記載します。和暦、西暦、どちらでもかまいません。とりあえず空白で提出し、警察署から「今日の日付を記入してください」と言われてから記入しても大丈夫です。 - 申請者の情報

特殊な場合を除き、上記「5」の本拠の位置と同じになります。

事情により、例えば、住民票の住所が「東京都」で、本拠の位置が「滋賀県彦根市」といった場合(必要があって住民票の住所を変更しないまま、彦根市で単身赴任しているなど)は、実際に彦根市の本拠の位置に居住している実態があることが条件で、これは、法人等では多いのですが、個人では、めったになく、その場合、通常の所在証明として、消印のある郵便物や、公共料金の領収書等では認めてくれません。

個人の状況によって、その証明にどんな書類が必要かが違うことになりますので、申請する警察署の交通課、車庫証明担当の方に事情を説明し、事前に確認して書類を用意しましょう。

基本的には、公共料金において、基本料金のみの領収書では認められず、基本料金以外の、過去3回分程度の「使用量」が計上されているような、確かにここでの居住の実態があることが証明できるものなら大丈夫だと思います。 - 乗り替え車両 (重要)

ここは非常に大事なところです。もし、今回申請する自動車と入れ替えに、今まで保管していた自動車を手放す場合は、その手放す自動車の情報(登録番号、車台番号)を、ここに記載しましょう。

もし、実際に手放す自動車があるにも関わらず、ここに記載しない場合、その手放す自動車が、今回申請する保管場所にある状態で、新規に増える自動車として申請することになるため、場合によっては駐車場の保管可能台数をオーバーしてしまい、申請自体が受理されません。

仮に受理されたとして、その後の現地調査の結果、台数をオーバーしていることが判明した場合は、証明書の不交付、または、実は乗り換え車両があった場合は、その自動車を売却、もしくは廃車したという証明が必要となりかなりやっかいなことになります。

このようなことから、今回申請する場所において、もうすでに売却や廃車してしまっている、という場合は、その情報がわかれば必ず記載しましょう。

具体的には、自宅駐車場には、2台の保管可能場所があって、それを過去に警察署に申請 → 証明書交付済み、という状態で、今回、入れ替え車両なしで申請すると、警察署は、「2台しか保管場所がないのに、今回3台目なので認められない」ということになるのです。

こういうケースは、当事務所で受任する場合も多く見受けられます。受理されないことから、また「一からやり直し」となるだけで、警察署へ行く回数が増えるだけなので、じゅうぶんに注意してください。 - 連絡先

申請者と同じなら、申請者の名前と電話番号を記載しましょう。ただ、家族が業務を行い、日中の連絡先になっている場合は、その連絡先を記入しましょう。警察署から疑義が生じた場合に、こちらの連絡先に電話がはいります。もし、仕事で出られない場合は処理がどんどんと遅れることになりますので、日中の連絡先である名前と電話番号を記入しましょう。

以上で、自動車保管場所証明申請書の記載は終わりです。

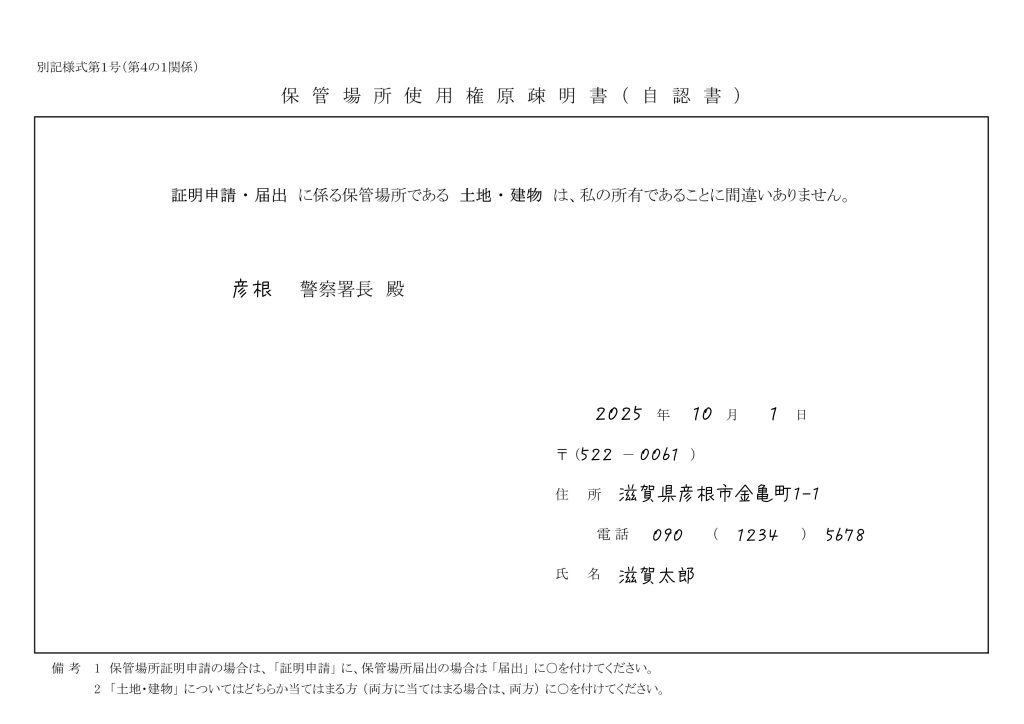

自認書、または、使用承諾証明書の記入例

申請者が、申請書自身が所有者である土地を保管場所とする場合 → 自認書

保管場所が申請者が保有する土地の場合は、この「自認書」が必要です。保管場所の住所を記載する必要はなく、記入した日付と、申請者と同じ住所、氏名、連絡先を記載しましょう。

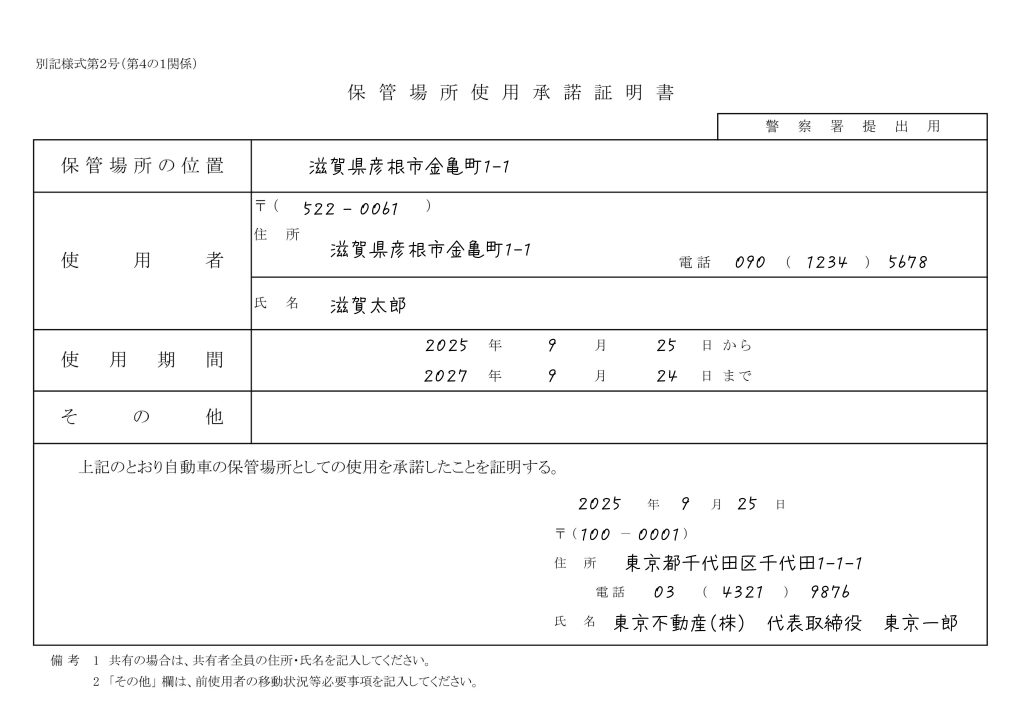

申請者が、申請書ではない別の人が所有する土地を保管場所とする場合 → 保管場所使用承諾証明書

保管場所が申請者と違う人、会社等が保有する土地の場合は、この「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

マンション等の場合、土地所有者が不動産会社に、その駐車場の管理を委託することにより、「土地の管理者である不動産会社」が承諾者になるケースが多いです。

- 保管場所の位置

ここには、申請書の保管場所と同じ住所を記載しましょう。マンション等で、駐車場に番号が記されている場合は、その番号も記入するといいでしょう。

例えば、「○○町123-4 No.6」のように記載しましょう。 - 使用者

ここには、申請書の申請者と同じ住所、氏名、連絡先を記入しましょう。 - 使用期間

ここは、承諾する人や管理会社が記入するのが本来ですが、多くは、ここを空白で渡される場合も多いので、もし空白なら、駐車場の契約書に記載の日付を記入しましょう。

ただし、最終期限は、申請書を提出する日から、原則1年以上の期間が必要です。契約上の、最終期限が、申請日より1年以内の場合は、その契約上の最終期限の日付を記入し、その後にかっこ書きで、(以降1年更新)という感じで、期限が切れるが、切れたら更新をする、という条件であれば、警察署は認めてくれます。 - 承諾者の住所、氏名、連絡先

承諾者が、上記の保管場所、および使用者、使用期間の条件を承諾した、ということで承諾者の住所、氏名、連絡先を記入してもらいましょう。

自認書、および使用承諾証明書の土地所有者の確認を!

ホームページ上部でも、説明していますように、土地所有者が、過去に同じ場所で車庫証明申請をした際の土地所有者と違うケースが、非常に多い状況がございます。

よくあるパターンとしては、以前は、申請者の親が土地所有者だったが、今回は、子供が自認書として、自分の土地だとして自認書を出している場合等々、過去の土地所有者と今回の土地所有者が異なる場合です。

過去の所有者が、すでに亡くなっている場合は、「前の土地所有者、○○は、何年に亡くなっており、現在は自分が土地所有者です」などと説明できればいいのですが、実は、まだ親の土地のままだった。今回の自認書は間違っていた、なんてことも多いので、これだけは注意しましょう。

この土地所有者の変遷があった場合は、申請自体は受理されますが、交付時までに、その説明を行わないと、いつまでたっても交付されないことになりますので、ご注意ください。

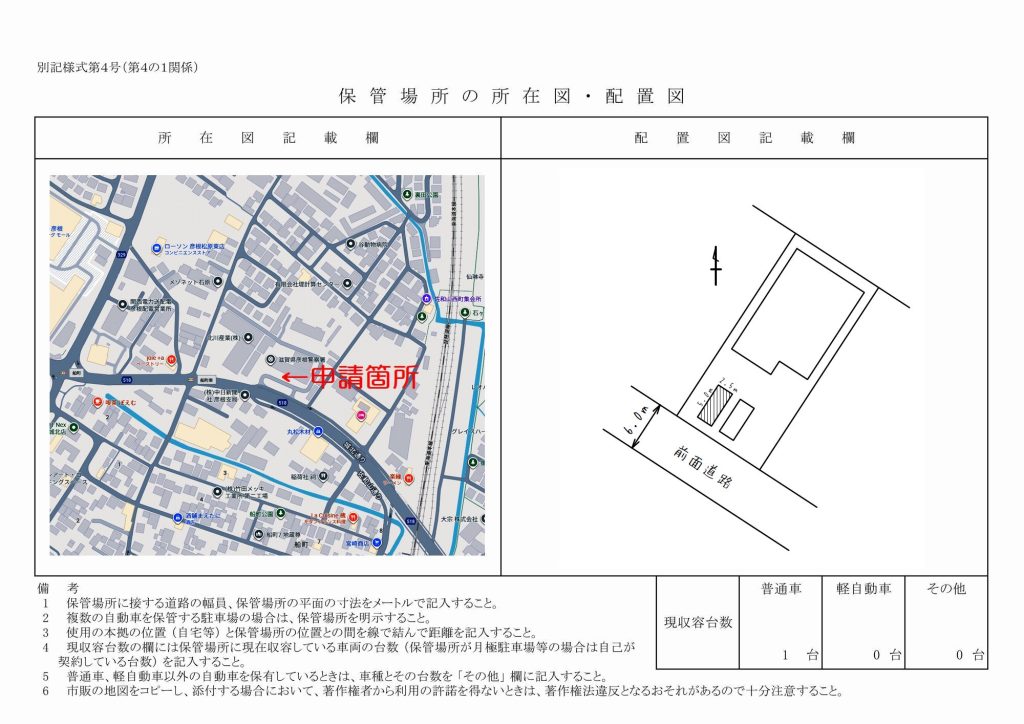

保管場所の所在図・配置図の記入例

左側半分に所在図として保管場所を示すおおまかな地図を表示させます。もちろん、自分の手書きでもいいのですが、ここは、Googleマップやヤフー地図を利用できるなら、それが確実です。

Googleマップやヤフー地図は、著作権上の問題がありそうなのですが、個人が使用するには、特に問題はないという判断があり、永続的に営利目的として使用しなければ、その利用に差し支えない、とのことなので、これを有効に利用しましょう。

縮尺は特に決まってはいませんが、目印となるおおきな施設、建物等があれば、申請する保管場所の位置もわかりやすいですね。あまり広い区域だと、具体的にどこかわかりにくいし、逆に、狭すぎても、いったいどこなのかわからない、ということがありますので、わかりやすい地図にしましょう。

なお、この部分を「別紙のとおり」という文字で埋め、別紙に、地図を紙全面に表示させても大丈夫です。

右側半分に配置図として、その敷地内において、どのような状態で、今回申請する自動車を保管するか、を示す必要があります。前面道路幅員や、実際に保管する場所を描き、縦横の長さを書いておきましょう。長さは、車体の長さ、幅以上の寸法を書けば大丈夫です。

これらの書類が完成したら、保管場所を管轄する警察署に提出です

書類が完成したら、平日の昼間、具体的には、朝8時半から、夕方4時半までの間に、保管場所を管轄する警察署に提出しましょう。

お昼時間帯は、担当職員の方が交代でお昼休みを取っておられるようで、特に昼だからといって、受付窓口が閉鎖していることはありません。

正式に受理されると、基本的には翌日に現地調査があり、その後、署内での決裁を経て、無事、車庫証明書(自動車保管場所証明書)が交付されます。

受付時に受付票というものが手渡され、そこに申請者の名前と交付予定日が記載されています。交付予定日以降なら交付されることは間違いありませんが、もし急ぎで交付を受けたい場合は、交付予定日以前に、そろそろ警察署内決裁が終わって事務処理も終わる頃かな、と感じたら、電話で問い合わせてみるのもいいかもしれません。

通常、中2日程度で交付可能になっているケースが多いように思います。ただ、現地調査等に問題があれば、それを解決するまで、交付はされません。その場合は、警察署から連絡先の方に電話連絡が入りますので、対応し、早期の交付を受けるようにしてください。

以上で自分でやる人向けの説明は終わりです。

あなたの努力で経費節減とスキルアップになれば幸いです!

軽自動車は車庫証明が必要なの?

結論!

軽自動車は車庫証明の必要はありません

ただし

地域によっては「車庫届出」の義務があります

普通車の登録に必要な車庫証明に対して、軽自動車は車庫証明が必要なのか、と疑問に思う方も多いと思います。

結論から言えば、軽自動車は車庫証明の必要はありません。ただし、保管場所が次の区域に該当する場合は、軽自動車を新規に取得した後で、管轄警察署に「車庫届出書」の提出が義務化されています。(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令)

車庫届出が必要な地域

- 彦根市全域

- 草津市全域

- 大津市(ただし旧志賀町を除く)

行政書士寺村事務所が業務を受任している彦根警察署管轄区域内において「彦根市」を保管場所とする軽自動車を取得した場合は、彦根警察署に対して、車庫の届出をしなければなりません。

彦根警察署の管轄は、彦根市、多賀町、甲良町、豊郷町ですが、このうち、多賀町、甲良町、豊郷町は軽自動車を取得しても、彦根警察署に届出をする必要がありません。

また、東近江警察署、長浜警察署、米原警察署管内においても、軽自動車の車庫届出の義務はありません。

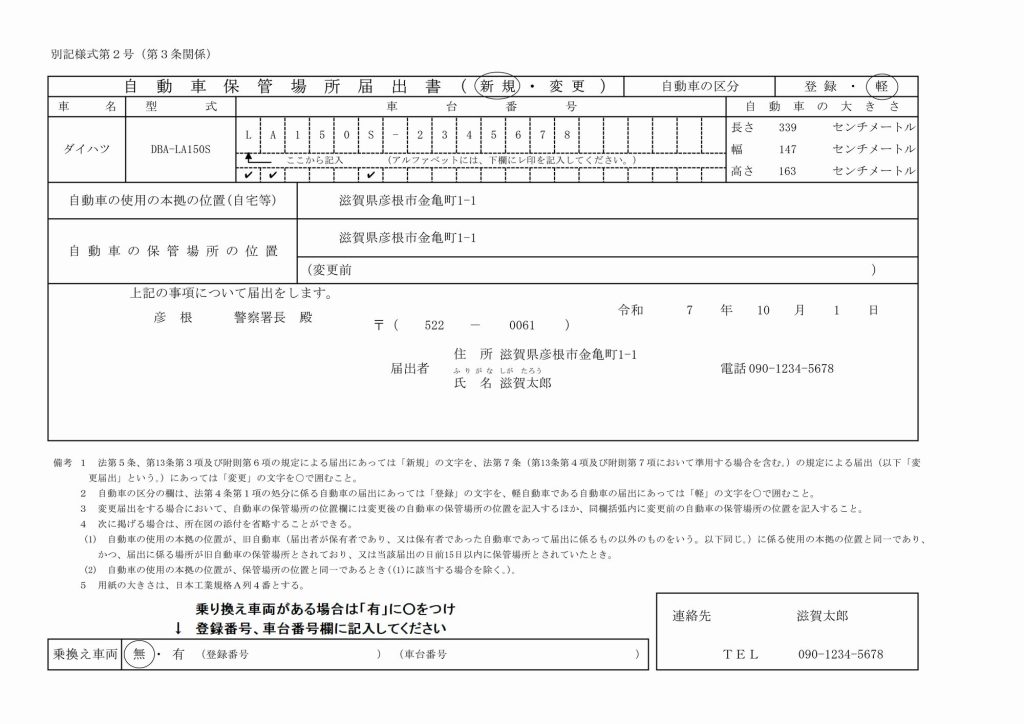

軽自動車の「車庫届出」の提出書類は

車庫届出の提出書類は、基本的には車庫証明の申請書と同じです。ただし、様式が車庫証明と車庫届出では違いますので、次の画像を参照にしてください。

軽自動車の車庫届出書 記入例

車庫証明申請書とほぼ同じですが、様式が違います。今回、新規に取得した軽自動車の概要を、車検証の記載どおりに記入しましょう。

なお次の書類は、車庫証明申請とまったく同じですので、車庫証明の説明文をご参照ください。

- 自認書、保管場所使用承諾証明書

- 所在図・配置図

以上です。

完成したら、車庫証明申請書と同じように、管轄する警察署に届け出を行いましょう。

提出したら届出書の「控え」をもらっておきましょう

以前は、車庫届出を提出すると、「保管場所標章番号通知書」という書類と、直径10センチほどのステッカーが交付されていました。

ですので、もし、控えとして車庫届出が完了したことの「証拠」が欲しいとお思いの方は、届出書を2枚用意しましょう。そうすると、その2枚目の届出書に受付印と受付番号を記載したものをいただけます。

ご自身で、どういう書類を、いつどういった内容で提出したか、を把握できる人はいいですが、念のために、控えをもらうようにしておくことをおすすめします。

特に、次回、新たに、普通車なり、軽自動車なりの車庫証明、あるいは車庫届出を出す際に、その自動車が過去に警察署に届け出たものだ、と認識することで、乗り換え車両としての情報になるかもしれませんので、ぜひとも控えをもらうようにしましょう。

彦根警察署の情報

住所 滋賀県彦根市古沢町660-3

電話番号 0749-27-0110

管轄区域 彦根市全域 犬上郡多賀町 犬上郡甲良町 犬上郡豊郷町

営業日 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

窓口対応時間 午前8時30分 ~ 午後4時30分 (終了時刻が早いのでご注意ください!)

(窓口にお昼休憩はありません。お昼は職員が交代で休憩をとっておられます)

軽自動車を新規に保有(保管)された場合、彦根市においては、「車庫届出」が必要です。(なお、多賀町・甲良町・豊郷町を保管場所とする場合、軽自動車の車庫届出は不要です)

車庫証明の証明手数料 2,250円

(軽自動車の車庫届出に手数料は不要です)

手数料は、キャッシュレス決済が使用できます。詳しくはこちらをご覧ください。キャッシュレス決済一覧

ただし、警察署によっては、キャッシュレス決済のうち、一部が使えない場合もありますので、事前に確認されることをおすすめします。

証明手数料は、証紙購入という手法によって、現金でのお支払いも可能です。ただし、令和8年3月31日をもって、証紙購入による現金支払いが終了しますが、窓口での現金でのお支払いは可能のようです。どのように、どこに支払うかなど、詳細については判明次第、ご報告いたします。

なお、すでに購入済みの証紙については、令和8年4月1日から令和13年3月31日まで、券面額が還付されます。

車庫証明に関連するサイトへのリンク

滋賀県警察 自動車保管場所証明申請等の手続きについて ←クリック

滋賀県警察 車庫証明申請にかかる各種申請書類ダウンロードサイト ←クリック

彦根警察署 ←クリック

滋賀県行政書士会 自動車関連業務名簿 ←クリック

お知らせ

-

お正月休暇のお知らせ

令和7年12月27日から、令和8年1月4日まで、お正月休暇のため、休業いたします。

-

臨時休業のお知らせ(令和8年1月)

【休業のお知らせ】誠に勝手ながら、2026年1月15日(木)~18日(日)の4日間は休業いたします。1月19日(月)より通常業務を再開いたします。休業期間中にいただいたお問い合わせは、再開後に順次対応…

-

当事務所への事前連絡なしの「着払い」の宅配便は受領しません

当事務所への、「事前連絡なしの着払いの宅配便」は、受領しません。もし、事前に何の連絡もなく届いた場合は、受領拒否し発送元に返却いたします。どうしても、着払いにしなければならない理由がある場合は、必ず事…

-

お電話の発信者制限についてのお知らせ

当事務所は、迷惑電話対策のため、「非通知」はもちろん、「0120」および「0800」からはじまるフリーダイヤルからのお電話は受け付けない設定となっております。また、「050」からはじまるIP電話につき…

事務所情報

| 事務所名 | 行政書士寺村事務所 |

| 責任者 | 行政書士 寺村芳久 |

| 所属 | 滋賀県行政書士会 |

| 行政書士登録番号 | 10252806 |

| 郵便番号 | 522-0201 |

| 所在地 | 滋賀県彦根市高宮町1388-14 |

| TEL | 0749-21-3317 |

| FAX | 0749-21-3318 |

| info@office-teramura.com | |

| 営業時間 | 午前10時 ~ 午後5時 |

| インボイス登録番号 | T7810064549990 |

| 休日、および電話対応について | 土日祝日はお休みをいただいております。 ただし、土日祝日でも営業時間内は電話対応が可能です。(出られない時もございます) また、営業時間外につきましては、メール、FAX、お問い合わせフォームからのご依頼、お問い合わせが可能ですので、お気軽にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 |