家系図作成は行政書士寺村事務所まで

あなたも江戸時代までさかのぼる家系図を作成しませんか

ご先祖様に感謝の気持ちを!

先祖供養のため、ご先祖様への感謝の気持ちを

家系図という形にするのも楽しいと思います

滋賀県彦根市高宮町1388-14

電話 0749-21-33317

info@office-teramura.com

家系図を作って先祖に感謝しましょう

ご先祖様に感謝するためには、まずご先祖様を知ることが大切です。ご先祖様を知ることで、「あー、ご先祖様にはこういう歴史があったんだな」と感じることが大事で、それがご先祖様への感謝へとつながります。

いかがですか。ご先祖様への感謝の気持ちをこめて、家系図を作ってみませんか?ご結婚の思い出に、ご両親への還暦のお祝いになど、いろいろきっかけもあるでしょうが、ただ単に、ご先祖様への感謝の気持ちを込めて家系図を作ってみるのもいいのではないでしょうか。

今の自分が存在するのは誰のおかげ

わたしたちは、ご先祖様のおかげで、今、こうやって生きています。ご両親や祖父母たちには、少なからずありがとうの気持ちをお持ちになっているのではないでしょうか。

すでに、祖父母が亡くなられた方も、頭の中で、おじいちゃんや、おばあちゃんには、昔、とてもよく遊んでくれて、やさしかった、という記憶が残っている人も多いでしょう。

しかし、自分のことをもう一度よく考えてください。今、自分がこの世に生きているのは、ご両親や祖父母だけのおかげですか?違いますよね。ご両親や祖父母にも、またご両親や祖父母、また、そのご両親や祖父母と、人類がうまれてから、ずうーと、これが受け継がれているのです。

兄弟姉妹は別として、直系尊属(血のつながった、両親、祖父母など)のひとりでも存在しなかったら、今のあなたは存在しないのです。あるいは、直系尊属のひとりでも、違う人だったら、今のあなたの、顔や性格が変わっていたと言ってもいいでしょう。

脈々と受け継がれ、今の自分がいる

わたしたちが今、ここに存在するのは、 はるか昔から、このように、脈々と受け継がれてきたからこそなのです。そして、おそらく、その歴史は、今後も受け継がれていくことになるのでしょう。

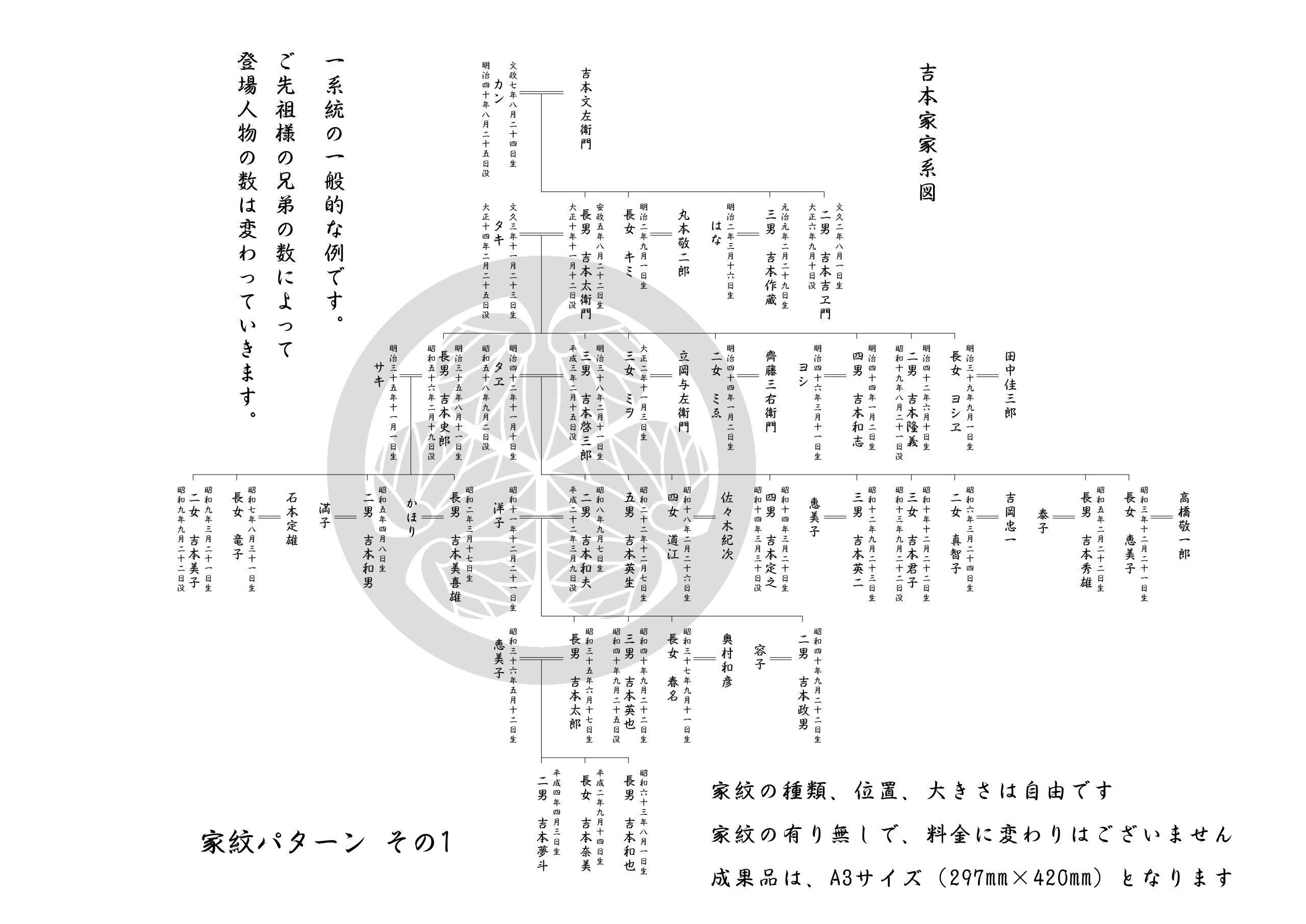

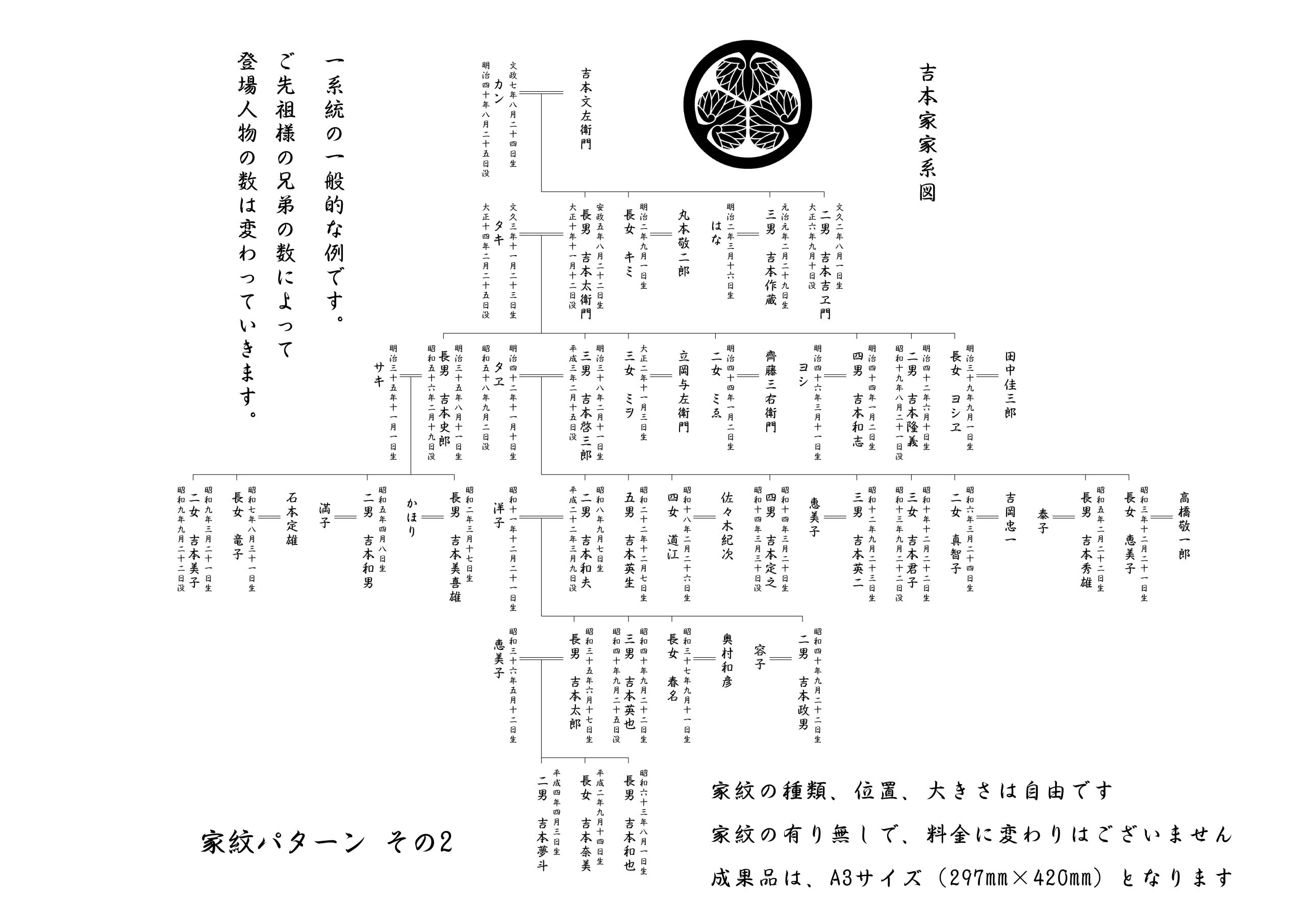

家系図の仕上がりはこんな感じです

これまでのご依頼で、「家紋を入れて欲しい」というご要望をたくさんいただきました。特に家紋はない、という場合は何もなしで作成いたしますが、もし、家紋を入れる場合は、次のふたつのパターンをご用意させていただいております。

もちろん、これ以外でもこんな感じで入れて欲しい、というご要望もあるかもわかりませんので、その場合は、当事務所において出来うる限り、お客様のご要望にそった形で、仕上げていこうと思っておりますので、どうぞお気軽にご要望ください。

家紋のパターン例 その1

家紋を薄くして、中央に配置するパターンです。家紋と文字が重なるため、少し文字が見えにくい場合があります。

家紋のパターン例 その2

家紋をしっかりと表示し、適当な場所に配置するパターンです。家紋と文字が重ならないので文字は見やすくなります。

もちろん家紋を入れる必要はまったくございません。「家紋を入れたい」と、ご要望のお客様への無料サービスです。

家紋を入れたいというお客様は比較的少数で、多くのかたは、家紋なしで納品させていただいております。

1系統の家系図で、平均、50人ほどの人物が登場します

1系統でどれくらいの人物が登場するのか、という質問をいただくことがございます。

これは、人によってさまざまです。まず、戸籍の保存状況によっても違いますし、ご先祖様のご兄弟の数によっても、大きく変わってきます。

これまでの当事務所の実績では、1系統で100人以上が登場する場合がある一方、戸籍の廃棄、焼失、ご先祖様のご兄弟の数の少なさによって、30人程度しか登場しない場合もございます。

これは、事前にわかるものではなく、実際に戸籍をとってみないとわからないため、必ず、何人の登場をお約束いたします、ということは言えないのですが、当事務所の実績の平均は、1系統で、50人程度が登場するのが一般的だと思われます。

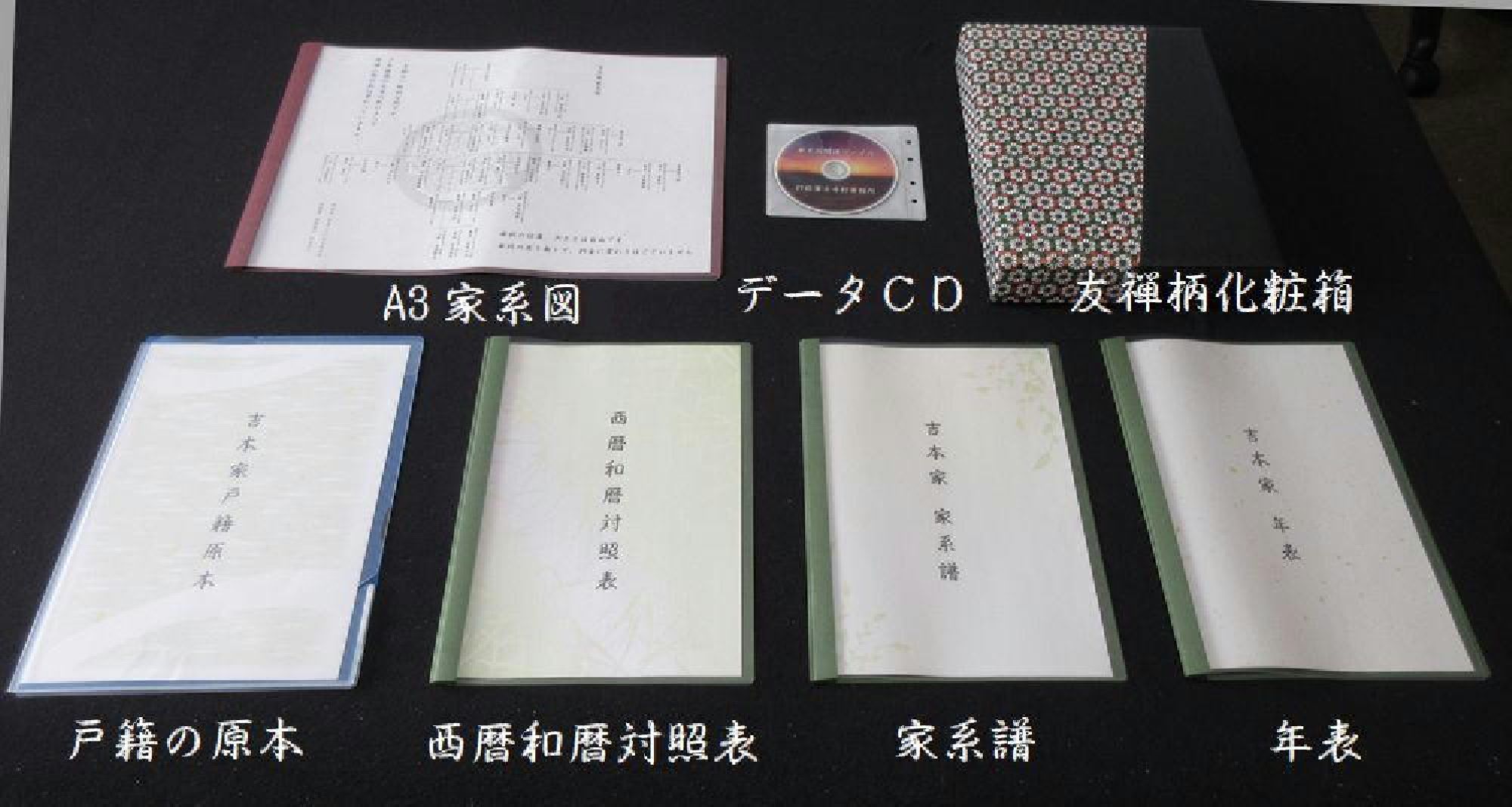

成果品の仕上がりはこんな感じです

戸籍の取得が完了し、家系図を作成し、それをお客様にご提示し、ご承諾を得られれば、晴れて成果品の納品ということになります。成果品の画像と、その一覧は次のとおりです。

当事務所の家系図成果品には、「基本仕様」と「拡張仕様」の二通りの成果品をご用意させていただいております。違いについては、下でご説明いたします。

基本仕様の成果品はこちら

基本仕様の成果品の一覧

1、家系図 (A3サイズで折り目はありません。基本は横ですが、場合により縦にする場合もあります)

2、戸籍謄本原本 (A4サイズのファイルに取り寄せた戸籍謄本の原本が入っています)

3、西暦和暦対照表 (A4サイズで、西暦と和暦、および十二支が一覧になっています)

4、データCD-ROM (家系図や画像化した戸籍全部のPDFファイルがすべて入っています)

5、友禅柄の化粧箱 (色は黒になります)

以上の5点セットの構成となっています

(※ファイルのデザイン、色等、若干仕様が変わることがあります)

拡張仕様の成果品はこちら

拡張仕様の成果品の一覧

1、家系図 (A3サイズで折り目はありません。基本は横ですが、場合により縦にする場合もあります)

2、戸籍謄本原本 (A4サイズのファイルに取り寄せた戸籍謄本の原本が入っています)

3、西暦和暦対照表 (A4サイズで、西暦と和暦、および十二支が一覧になっています)

4、家系譜 (A4サイズで、直系親族ひとりひとりごとに、出生から死亡までの、住所や婚姻等の変遷を一覧にしています。)

5、年表 (A4サイズで、家系譜の情報を、1系統ごとにまとめて一覧にしています。)

6、データCD-ROM (家系図、家系譜、年表、および画像化した戸籍全部のPDFファイルがすべて入っています)

7、友禅柄の化粧箱 (色は黒になります)

以上の7点セットの構成となっています (4、家系譜と 5、年表が「拡張仕様」に加算されます)

(※ファイルのデザイン、色等、若干仕様が変わることがあります)

基本仕様と拡張仕様の違いはなに?

家系図は「基本仕様」「拡張仕様」のいずれも同じ内容です。

拡張仕様では、さらに「家系譜」「年表」が加わった7点構成となります。

じゃあ、その「家系譜」とやらと「年表」とやらは、どんなものなの?

まず、家系譜ですが、簡単に言えば、家系譜とは、それぞれ直系尊属ひとりひとりの出生から死亡までのいろいろな出来事を表にまとめたものということになります。

例えば、おじいちゃんを例に上げれば、おじいちゃんがいつ、どこで生まれて、いつ、誰と結婚して、いつ、どこへ転籍して、いつ、子供ができて、いつ子供が結婚して、いつ、どこで死んだのか、という人生における一連の流れを、表にまとめたものとなります。

おおむね、曾祖父、祖父、父、本人等別になるケースが多いと言えます。

一方、年表とは、上記で説明した家系譜を、全部まとめて、表にしたものです。家系譜は、一人だけについて、その人生の出来事を一覧のしたものに対して、年表は、○○家の年表、つまり、曾祖父、祖父、父、自分の、過去から、現在までにおける、いろいろな出来事を、一覧表にしたものとお考えいただければと思います。

以下、リンクにて「家系譜」の見本と「年表」の見本を、PDFファイルで、別窓で表示します。スマホの方は、ちょっと見づらいかもしれませんので、できれば、ノートパソコンやデスクトップパソコンで見てもらえるとわかりやすいかもわかりません。

この家系譜や、年表のいいところは、家系図だけでは、なかなかわからない、ご先祖様の一連の流れが、戸籍を見ることなく、一覧表でわかるというのが大きな利点でもあると思います。

戸籍をひとつひとつ見て、流れをつかむこともできますが、それが面倒くさいし、できれば、一覧表で見たいな、とお考えの場合は、どうぞ、この家系譜と年表のついた、拡張仕様の検討もお願い申し上げます。

料金はこちら

基本仕様の料金

| 系統(名字)の数 | 料金(税込) |

|---|---|

| 1系統(1名字) | 49,500円 |

| 2系統(2名字) | 93,500円 |

| 3系統(3名字) | 137,500円 |

| 4系統(1名字) | 181,500円 |

拡張仕様の料金

| 系統(名字)の数 | 料金(税込) |

|---|---|

| 1系統(1名字) | 69,300円 |

| 2系統(2名字) | 135,300円 |

| 3系統(3名字) | 201,300円 |

| 4系統(1名字) | 267,300円 |

料金に含まれているものは

料金には、家系図作成(両方の仕様とも)の料金はもちろん、戸籍の取り寄せに必要な報酬、経費も含まれており、また、最終的にお客様に送付する成果品の送料も含まれています。(日本全国送料込み)

取得する戸籍の通数に関係はありません。人それぞれ、収集可能な戸籍の通数は違いますが、多いから、あるいは、少ないから、ということで料金が変化することはありません。

また、家系図に登場する人物の数によっても、料金が変化することもありません。30人しか登場しない場合もありますし、100人以上登場することもありますが、そのことによる料金の変化はありません。

ですので、上記料金表以外の請求をすることはありません。

料金のお支払い後は、当事務所からの中間報告を受け、途中、お客様からのご要望等があれば当事務所と協議、修正、加筆等を行い、最終、「これでいいから送付してくれ」というお客様のご承認を受けた後、成果品の納品に至る、という流れになりますので、それまでお待ちいただく、ということになります。

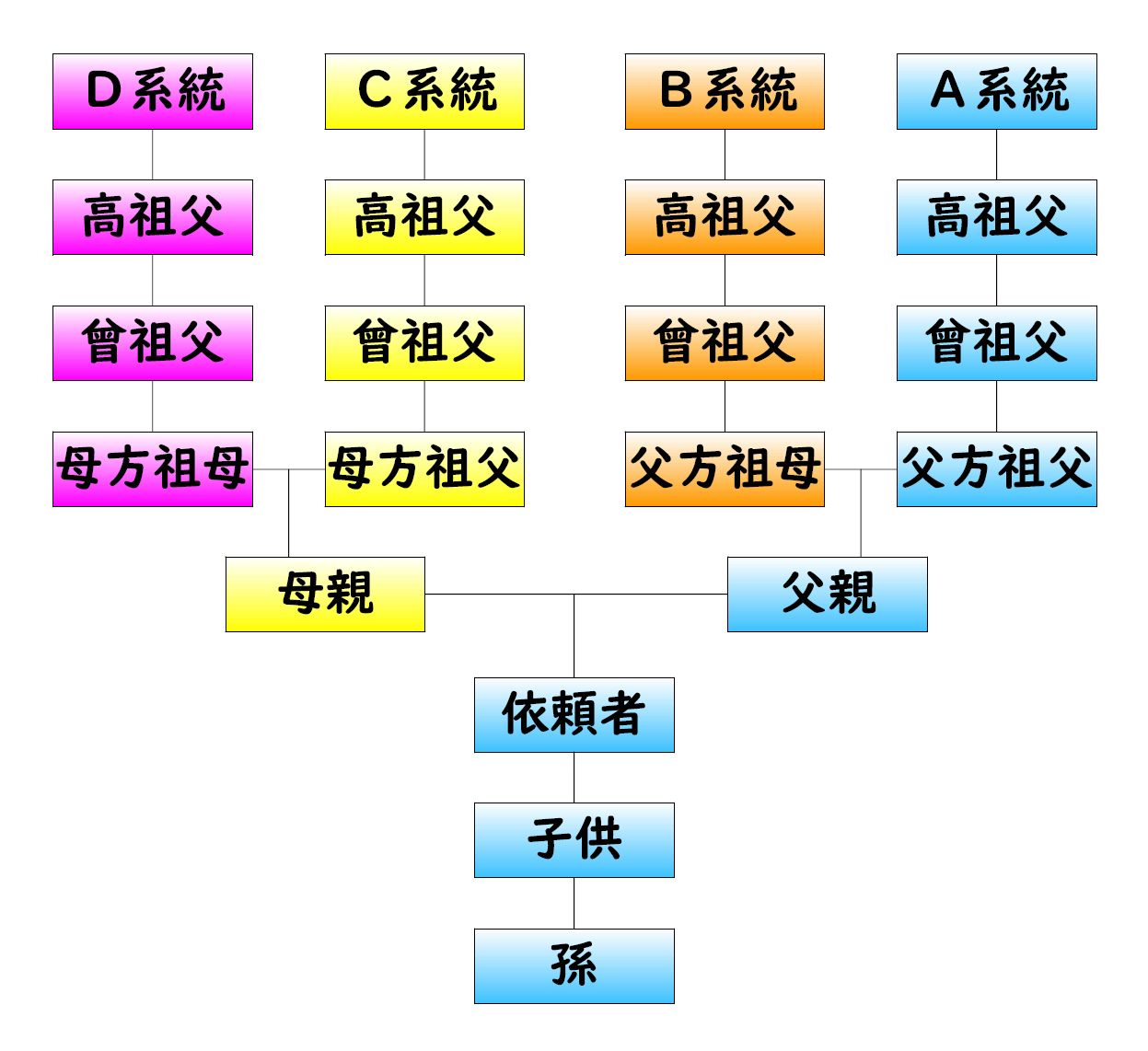

系統ってなに?

仕様の違いはわかったけど「系統」ってなに?

料金表に、1系統とか2系統、4系統とかあるけど、意味がわからない、とお思いの方も多いと思いますので、ここで、説明させていただきます。

これから先は、よくある一般的なもので、すべての人にあてはまる、というわけではありませんが、わかりやすい方が、よりお客様(依頼者様)に理解を得やすいと考えてご説明するものです。

「一般的」って、いったい何が一般なのか、と問われるかもしれませんが、決して、特定の人を差別するわけでもありませんし、人それぞれ、いろいろな家族のかたちがあることを理解したうえで、家系図作成の説明としてわかりやすい方法として、「一般的」という言葉を使うことをお許しください。

それでは「系統」について、説明させていただきます。

お客様には、父と母がおられると思います。そして、父には、さらにその父と母、つまり、父方の祖父祖母がいらっしゃると思います。

また、母にも同じように、母の父と母、つまり、母方の祖父祖母がいらっしゃると思います。

ここで、系統を名字、と言い換えるとわかりやすいかもしれませんが、お客様にとっては、父方の祖父と祖母、母方の祖父と祖母の4つの名字から、今現在、お客様の名字(あるいは旧姓)になっているかと思います。

女性の場合は、婚姻によって、夫の氏を選択する場合が、日本においては圧倒的に多いため、婚姻された女性の多くは、旧姓を持ちながら、婚姻によって夫の氏を名乗っている方も多いと思います。

多くの男性、および、婚姻された女性の多くで、旧姓をお持ちの方にしてみれば、父の祖父の名字、父方祖母の名字、母方祖父の名字、母方祖母の名字、という4つの名字の「系統」から成り立っていると言えます。

言葉ではわかりにくいので、図にしてみましたので、以下、ご参照ください。

図を見ていただければわかりやすいかと思いますが、依頼者から見て、父方祖父、父方祖母、母方祖父、母方祖母の4人がおられて、それぞれの名字(あるいは旧姓)がありますので、例えば、4系統とは、

- 父の父方の名字 (あるいは旧姓) 上の図では「A系統」

- 父の母方の名字 (あるいは旧姓) 上の図では「B系統」

- 母の父方の名字 (あるいは旧姓) 上の図では「C系統」

- 母の母方の名字 (あるいは旧姓) 上の図では「D系統」

以上、4つの名字があり、それのどこをさかのぼるかを決めるのが「系統」を決めてください、ということです。

よく、「4系統とは、4世代をさかのぼることか」と勘違いされるかたもおられますが、そうではなく、1系統ごとに、さかのぼれる限りの戸籍を収集し、1系統ごとに家系図を作成するということでございます。

で、どれくらまでさかのぼれるのか?

家系図の作成を検討するうえで、いったい、どれくらい前まで先祖をさかのぼることができるのか、というご質問を多くいただきます。

これは、実際に申請した役所に、古い戸籍まで、どれだけ保存されているかによって違ってきます。

戸籍の歴史をひもとくと、平安時代から戸籍らしいものは作成されているという歴史もありますが、おおよそ、日本国民全体を対象とした戸籍というべきものが作成されたのは、明治5年に作成された戸籍で、日本において現存する戸籍の中ではもっとも古い戸籍となります。

この明治5年に作成された戸籍は、その作成された年にちなんで「壬申戸籍」とも呼ばれていますが、残念ながら、現在、この戸籍は、仮にどこかに現存されていたとしても、閲覧することはできません。

次に明治19年に、法律の改正により、戸籍が改製され、この戸籍が現在閲覧可能なもっとも古い戸籍です。

この戸籍を、通称で「明治19年式戸籍」と呼びますが、この戸籍にも、多くの差別的な文言がありましたが、その後、戸籍のなかで都合の悪い部分を消す作業が行われ、現在においても閲覧が可能な戸籍となっています。

具体的には、「○○郡○○村、平民、だれだれの長男」という表現や、「○○郡○○村、士族、だれだれの二女」などという、身分を示す表示がありました。

この戸籍が残されていた場合は、江戸時代後期に生まれた人物が記載されており、うまくいけば江戸時代後期までさかのぼれることが可能になります。

火災、地震、戦争等により焼失した戸籍もあります

ただし、役場の火災、自然災害、あるいは戦争等(具体的には、関東大震災や戦時中の空襲等々)により、戸籍が焼失(消失)してしまっているケースもあり、その場合は江戸時代後期までさかのぼれることが不可能になることもございます。

また、戸籍は今のように、コンピューターにより管理されているわけでなく、紙媒体だったわけですから、その情報も膨大となり、管理の面からも難しかったことから、古い戸籍は廃棄されているケースもあり、この場合も、前述、焼失と同じように廃棄という形で、現存しないこともあります。

結論から申し上げますと、どこまでさかのぼれることができるか、ということに明確な回答はございません。申請する役所しだいということになります。

当事務所の実績から申し上げますと、おおよそ、8割の依頼者の方は、江戸時代までさかのぼる戸籍の取り寄せが可能になっています。

一方、残り2割程度につきましては、焼失、もしくは廃棄済み等で、江戸時代までさかのぼれない場合がございます。

具体的にご先祖様が、どこにお住まいだったかを知ることはむずかしいことで、果たして、戸籍が残っているのかどうか、ということについては、なんともわからないというのが本当のところです。

ただし、前述、8割程度の方は、江戸時代までさかのぼる家系図の作成をしておりますので、もし、よろしければ、家系図作成をご検討いただければ幸いです。

実は家系図作成は、「相続」にも対応しています

家系図作成が、単なるご先祖様をさかのぼるものだけ、と考えられたかた。ある意味、それだけではありません。実は、家系図作成に必要な戸籍の取得は、あなたの大切な人の「相続」手続きにも大いに役立つことを知っていただきたいのです。

相続手続きとは

相続手続き、つまり、亡くなった人の財産を相続人が、その所有権を得る(配偶者や子において分割取得)ためには、法律で決まった手続きを踏まないといけません。ここで詳しい相続のイロハをお伝えすることは避けますが、もし、被相続人に財産がある場合は、一般的に相続手続きをすることが必要です。

銀行の預貯金が、相続手続きにかかる費用に至らない場合は、その相続手続きをしなければ、いずれ休眠口座になり、公益活動に活用されますので、あえてする必要もないでしょう。

ただし、マイナスの財産、つまりは被相続人に借金があった場合は、法定相続人が「相続放棄」の手続きをすることで、マイナスの財産もすべてチャラになることで、被相続人の借金から逃れることができます。

なお、不動産(土地や建物)の相続手続きについては、以前は、義務化されていなかったのですが、2024年(令和6年)4月1日から義務化され、正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の科料が科される可能性があります。

まあ、義務化されたとはいえ、ほとんど価値のない不動産に、相続手続きのためにお金を使う必要はないと考える人も多いため、古屋の解体もされないまま放置されるという社会問題が発生していることも確かです。

まあ、財産の話は、人によってさまざまですが、ここでは相続手続きをする場合において、必要な戸籍とは何かということを説明します。

相続手続きに必要な戸籍とは

プラスの財産がある場合、その遺産を相続人全員が同意した分割方法を選択する必要があります。

「遺産分割協議」と言いますが、相続人全員が、それを協議し、同意することにより、相続財産の分割が決まります。

「相続人って、配偶者と子供だろう」はい、そのとおりです。ですが、その相続人が誰かというのを確定するためには、必要な戸籍が必要です。一般的には次の2種類の戸籍が必要です。

- 亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの、つながりのあるすべての戸籍

- 相続する人(法定相続人)の、被相続人が亡くなった以降に取得した戸籍

以上が、亡くなった人の相続手続きに必要な戸籍です。これがあれば、銀行口座の引き出し、解約。不動産の相続登記などに必要な戸籍がすべてそろいます。

このうち、家系図作成のために取り寄せた戸籍の大部分が、上記、被相続人の出生から死亡までの戸籍と共通するので、いざ、相続が始まった際に、改めて、戸籍の取り寄せを行う必要がない部分が非常に多いのです。

戸籍の種類には、戸籍、除籍、改製原戸籍という三種類の戸籍が存在しますが、このうち、除籍と改製原戸籍は、永久にその記載内容が変わることがない戸籍なので、今、取り寄せておけば、それが、そのまま相続手続きに使用できるのです。

ただし現在戸籍(戸籍の全部事項証明書と呼ぶ)は、被相続人の死亡以降のものが必要です。

これらを取得すれば、相続手続きに必要な戸籍となり、実際に相続が発生した場合の、相続手続きに伴う戸籍取得という必要な経費と手間を大幅に省けるのです。

相続に必要な戸籍の取り寄せを、あなたの大切な誰かが亡くなってから取得しても遅くはありませんが、いつかは必要になるものです。

ご両親や祖父祖母が、まだご健在でも、いつの日か、その日は必ずやってきます。これは避けることができません。

行政書士寺村事務所で、家系図作成を行うと、あなたが取得できる可能な限りの戸籍の取り寄せを行います。

そして、その戸籍は、あなたのお父様、お母様が亡くなった時に、相続手続きに必要な戸籍になり得るのです。

あなたの大切な人が亡くなった時に、また、再度、お金を払って戸籍の取り寄せをするのもひとつの手ではございます。

しかしながら、いつかは必要になるのなら、家系図作成もあわせて行うことにより、相続手続きをかんたんにしようと感じとっていただき、ご理解をいただけたら幸いです。

相続に必要な戸籍は、依頼者様本人でも取得可能

しかも、全国に戸籍がちらばっていても近くの役所での取得が可能です

令和6年3月1日、戸籍法の改正により、これまで本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍が、広域交付という制度により、地元はもちろん、全国どこの役所でも、国内すべての戸籍の取得が可能になりました。

もう少し簡単にご説明いたしますと、家系図を作成するうえで必要な戸籍を、自宅近くの役所にいけば、実費(戸籍発行手数料)は必要ですが、まったくの無償にて、ご自身の現在の本籍地の戸籍はもとより、他の市町村に本籍地がある戸籍が取得できるようになったのです。

それまでは、戸籍をさかのぼるためには、まずは、本人の現在戸籍から、ご先祖様が他の市町村に本籍をおいている場合は、その本籍地の役所に郵送請求等の方法でしか取得できなかった戸籍が、すべてひとつの役所で受け取ることが可能になり、これは、家系図作成はもとより、よくある手続きとして「相続」のために必要なすべての戸籍を、簡単に自宅近くの役所で受け取ることができるようになりました。

手続きは簡単で、役所の戸籍担当課にて、例えば「家系図作成したいので、ご先祖様の戸籍を全部ください!」って伝えれば、役所が全部引き受けてくれて、すべての戸籍が取得可能です。

相続であれば、例えば、「亡くなった父の、相続に必要な戸籍を全部ください!」って伝えれば、すべての戸籍をちゃんと役所が引き受けて取得していただけます。

ですので、依頼者ご本人が、直接、役所に出向き、本人確認情報(運転免許証やマイナカード等)を提示すれば、遠方の役所へ請求せずとも戸籍が取得できますので、自分でやってみようか、とお考えの方は、この制度を使わない手はありません。どんどんと、役所に頼んで、自分に必要な戸籍を取得することを考えましょう!

残念ながら、第3者(わたしども行政書士や司法書士、弁護士等)に依頼をして・・、というのはこの改正の利益を受けられず、従来どおり、本籍地の役所に請求する必要があるのですが、ご自身本人であれば、現在戸籍(一般的に戸籍謄本と呼ばれるような全部事項証明書)、および、現在戸籍でない「除籍」や「改製原戸籍」も取得できますので、せっかくなのでご活用しない手はありません。

試しに、いくつかの戸籍取得を、地元の役所に、直接出向いて、試しに取得されることを推奨いたします。

詳しいことは、法務省がわかりやすいホームページで説明してくれていますので閲覧されてはいかがですか?

法務省のホームページ ←ここをクリックしてください!

この広域交付制度を利用して戸籍を取得し

それを当事務所に送付いただければ家系図作成も可能です

当事務所の家系図作成業務で戸籍の取得を得るのもひとつの方法。また、ご本人が、直接役所へ出向き、家系図作成、あるいは相続のため、という理由で、ご自身で戸籍を取得するのもひとつの方法です。

ややこしい話ではありません。わからなければ、役所の職員をいい意味で使いましょう。

これまで行政書士や司法書士などの専門家がやっていた業務を、役所が無報酬でやってくれるのですから。これを使わない手もないかな、とも思います。

正直、この戸籍の取り寄せっていうのが、家系図作成にとって、めっちゃめんどくさいことなので、当事務所としては、依頼者様がご自身で取得していただいたほうが、当事務所の業務負担も少なくなります。

もし、自分で戸籍を取得してみようと思われた方は、いちど、役所へ足を運ぶのもひとつの手だと思います。

ご自身で取得した戸籍の通数により料金の割引があります

ご自身で取得された戸籍を、当事務所に送付して家系図を作成する場合、戸籍、除籍、改製原戸籍の種類にかかわらず、1枚あたり、1,000円を請求額より差し引きいたします。

例えば、戸籍、除籍、改製原戸籍等が、全部で10通あれば、1,000円×10通=10,000円を請求額より差し引きます。

家系図は作成したいけど、自分で出来るところは自分でやって、料金を少しでも抑えたい、とのお気持ちがあれば、ぜひとも、ご自身で戸籍の取得に挑戦されることを推奨いたします。

ただし、役所の戸籍取得と、当事務所の家系図作成の戸籍取得は若干の差があります。

これまで当事務所が、全国の役所に、「こういう戸籍が必要だから送ってくれ」と依頼しても、ほぼ、半分以上の確率で足らない戸籍が発生します。

いや、相続に必要な戸籍はそろっているのですが、家系図作成に必要な戸籍として、当事務所が依頼をしている戸籍の取得をしない役所が非常に多いです。それはなぜでしょうか。

当事務所の戸籍取得方法は、役所の考える方法と違います

結果的に、家系図に登場する人数が飛躍的に増えます

当事務所の家系図作成における戸籍取得は、直系尊属の出生から死亡までの戸籍はもちろん、その配偶者(例として、ひいおじいちゃんの妻等)の婚姻以降、死亡までのすべての戸籍も収集します。

「ふーん、で、それがどう違うの?」とお考えの方も多いでしょう。これは実際に家系図を作成した人じゃないとわからないと思いますし、もしかして、当事務所以外で家系図を作成している行政書士事務所の中には、役所が出す戸籍と同じ戸籍しか追わない事務所も多いと思います。

じゃあ、具体的にどうして、配偶者の婚姻以降、死亡までの戸籍をすべて取得すれば、家系図に登場する人数が増えるのか、ということを説明します。

先ほど、ひいおじいちゃんという例をあげました。ひいおじいちゃん、あるいは、ひいひいおじいちゃんの出生から死亡までの戸籍は、役所でも取得してくれるでしょう。しかし、その配偶者である、ひいおばあちゃん、ひいひいおばあちゃんの戸籍は、基本的に必要がないため、役所がその戸籍まで取得してくれるかというと、ほぼ、その可能性はありません。

もっと簡単に説明いたしますと、例えば、ひいおじいちゃんが死亡すると、その長男が「家督相続」という方法で、その家の主人(戸主)となります。その長男が戸主の戸籍には、すでに亡くなった、ひいおじいちゃんの記載はありませんが、ひいおばあちゃんの記載は、戸主の「母」として戸籍に記載されます。

また、さらにその「母」が死亡するより前に、長男が死亡すると、その長男の子が家督相続により戸主となり、その時点で、まだひいおばあちゃんが生きていれば、その戸籍に「祖母」として記載がされるのです。

今も昔もそうですが、一般的に、男性より女性のほうが長生きする傾向があるため、男性(夫)が亡くなった後も、女性(妻)が生きている間は、その子供や孫が「戸主」となった戸籍に記載されることになるのです。この戸籍は法的に取得可能な戸籍ですが、相続には必要のない戸籍と言えるでしょう。

この長男の戸籍には、長男が結婚した妻や、その子供はもちろん、兄弟の記載もあるため、本来なら傍系親族の戸籍が取れないところですが、直系尊属である、ひいおばあちゃんの戸籍を取得する目的のために、傍系親族の戸籍の取得が可能になるのです。

それがどういうことか、というのを言葉で説明するのはとても難しいことで、その違いがわかっていただけないと思います。

当事務所も、果たしてそこまでやる必要があるだろうか。どうせ、依頼者にはわかんないだろうから、そこまで取得する必要があるのだろうか・・、と、正直、思ったこともありますが、当事務所では、家系図作成をはじめた時から、取得可能な戸籍はすべて取得する。そして、その記載のある人は、すべて家系図に反映させる、というポリシーでやっていますので、そのために、家系図に通常の戸籍取得より、はるかに多くの人が登場することもあるという仕組みになっているのです。

取得された戸籍と、取得可能な戸籍に差異があった場合の処理は

もし、依頼者様が役所で取得した戸籍と、当事務所の家系図作成ポリシーにおいて、取得可能な戸籍がある場合、お客様にお伝えしたうえで、お客様とご相談のうえ、1通あたり、3,300円(税込、手数料込)にて取得し、より詳しい家系図作成をめざします。

もちろん、お客様がそれ以上望まない、ということであれば、当事務所が勝手に取得することはありませんが、せっかく取得可能な戸籍があり、それで家系図に登場する人数が飛躍的に増えるのに、もったいないな、と思えば、お客様にアドバイス、相談、協議、承諾という流れで、戸籍の取得を実施し、家系図作成を実施いたします。

お申し込みはこちらから

ご依頼に必要な書類はこちらです

- 家系図作成依頼書 ダウンロードはこちら

特に様式にはこだわりませんので、お客様の自由な様式にて作成していただいてけっこうです。

ただし、次の、項目は必ず記載をお願いいたします。

・お客様の住所、氏名、連絡先電話番号、あればメールアドレス

・依頼する系統として、例えば、「父の父方」とか、「母の父方」とか、あるいは、「父の父方および母方、母の父方および母方」といったように、さかのぼる方向をお知らせください。

・現在のご自身の戸籍(全部事項証明書)の「筆頭者」の氏名と「筆頭者」の生年月日

( 戸籍の「筆頭者」は、住民票の「世帯主」とは違います。不明な場合は、当事務所でおおよそ推測が可能ですので、LINEやメール、あるいは電話にてご連絡ください。 )

この家系図作成依頼書は、郵送いただかなくてもメールやFAXでもかまいません。 - 委任状 ダウンロードはこちら

これも、特に決まった様式があるわけではありませんので、お客様の自由な様式にて作成していただいてけっこうなんですが、ダウンロードされた記載内容と、ほぼ、同じ内容にしてください。

そうでないと、「この委任状では、この戸籍は出せない」という事にもなり得る可能性があります。

できれば、委任状をダウンロードし、必要な事項を記入し、最後、署名のあとに、印鑑を押印いただきますよう、お願いいたします。

(役所によっては、いまだに印鑑がないとだめ、と言われる可能性があります)

この委任状は、郵送にて当事務所まで送付をお願いいたします。 - 本人確認情報

運転免許証、運転免許証返納証明書、個人番号カード(マイナカード)等で、現在の住所が記載されているものの写し(コピー)。

健康保険証で、自宅住所が記載のものはOKですが、会社の名前しか記入していないものについては、当事務所では本人確認情報とはいたしませんのでご注意ください。

顔写真入りの本人確認情報がない、どうすればいいか、とご質問のある方は、当事務所まで具体的にご連絡いただきますよう、お願いいたします。

この本人確認情報は、郵送いただかなくてもメールやFAXでもかまいません。

お知らせ

-

お正月休暇のお知らせ

令和7年12月27日から、令和8年1月4日まで、お正月休暇のため、休業いたします。

-

臨時休業のお知らせ(令和8年1月)

【休業のお知らせ】誠に勝手ながら、2026年1月15日(木)~18日(日)の4日間は休業いたします。1月19日(月)より通常業務を再開いたします。休業期間中にいただいたお問い合わせは、再開後に順次対応…

-

当事務所への事前連絡なしの「着払い」の宅配便は受領しません

当事務所への、「事前連絡なしの着払いの宅配便」は、受領しません。もし、事前に何の連絡もなく届いた場合は、受領拒否し発送元に返却いたします。どうしても、着払いにしなければならない理由がある場合は、必ず事…

-

お電話の発信者制限についてのお知らせ

当事務所は、迷惑電話対策のため、「非通知」はもちろん、「0120」および「0800」からはじまるフリーダイヤルからのお電話は受け付けない設定となっております。また、「050」からはじまるIP電話につき…

事務所情報

| 事務所名 | 行政書士寺村事務所 |

| 責任者 | 行政書士 寺村芳久 |

| 所属 | 滋賀県行政書士会 |

| 郵便番号 | 522-0201 |

| 所在地 | 滋賀県彦根市高宮町1388-14 |

| TEL | 0749-21-3317 |

| FAX | 0749-21-3318 |

| info@office-teramura.com | |

| 営業時間 | 午前10:00 ~ 午後5時 |

| インボイス登録番号 | T7810064549990 |

| 休日、および電話対応について | 土日祝日はお休みをいただいております。 ただし、土日祝日でも営業時間内は電話対応が可能です。(出られない時もございます) また、営業時間外につきましては、メール、FAX、お問い合わせフォームからのご依頼、お問い合わせが可能ですので、お気軽にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 |